2024年に刊行した本を振り返る

こんにちは、文芸図書編集部です。

今年も残すところあとわずかとなりましたが、いかがお過ごしでしょうか。

この一年、みなさんは心に刻まれる素敵な本と出会うことはできましたでしょうか。

2024年の振り返りとして、今年編集部が刊行した本を一挙ご紹介いたします。年末年始の読書ガイドにぜひお役立てください。

『聞き出す力 FINAL』吉田豪

2014年に刊行された『聞き出す力』の大ヒットから10年。

『続 聞き出す力』(2016年)、『帰ってきた 聞き出す力』(2023年)を経て、ついに最終作!

プロインタビュアーの吉田豪が各界の著名人を相手に、聞く・書く・知る「極意」に迫る珠玉のエッセイシリーズ。吉田豪だからこそ知りえた著名人の痛快エピソードと、職業としての「プロインタビュアー」の秘訣が明らかに。

***

『80年代音楽ノート』田家秀樹

「シティポップ」の再評価で注目されている80年代日本の音楽。本書は共同通信が配信し、地方紙に掲載された人気連載「80年代ノート」100回分に加筆したものです。

YMOへの熱狂、大滝詠一と松本隆の関係、リゾートを身近にしたユーミン、尾崎豊の切実なステージ、さまざまなバンドの解散劇……。アーティストの心情、時代背景などから、80年代音楽を深く描く。現場を見てきた著者だからこそ書ける知られざる物語も満載!

***

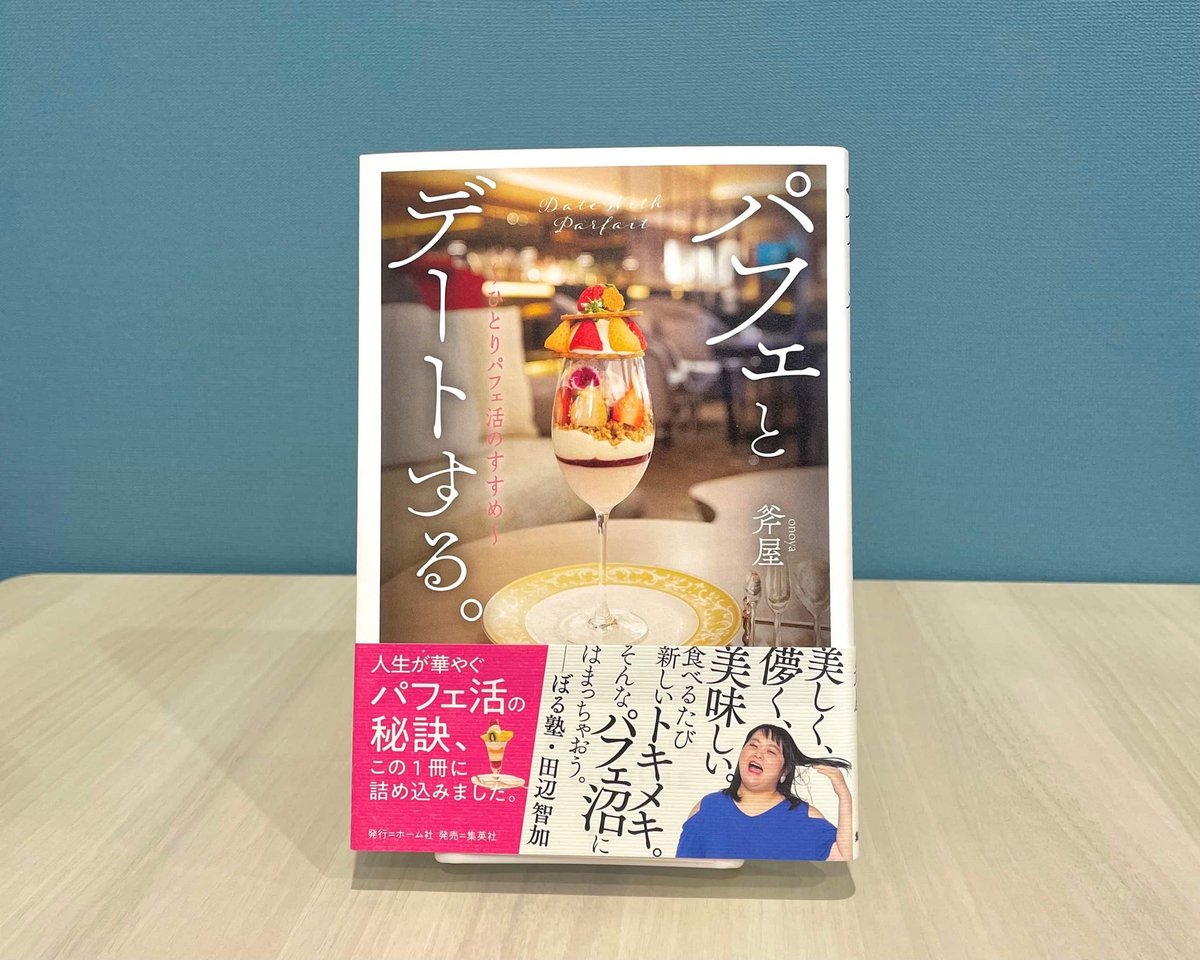

『パフェとデートする。 ~ひとりパフェ活のすすめ~』斧屋

2010年代からブームが続くパフェ。パフェ店は増加の一途をたどり、メニューの進化と多様化はますます進み、“パフェ活”は文化として根付きつつあります。本書は、そんなパフェブームを牽引してきた日本唯一の“パフェ評論家”が、その知識と経験を結集して魅惑のパフェ沼へといざなう一冊。とりわけ、ひとりでパフェを食べる行為を「パフェとのデート」としてとらえているのが特徴です。 初心者から愛好家まで楽しめる“ひとりパフェ活”の極意を、具体的かつ圧倒的熱量をもって徹底紹介します。

▼本書の一部を試し読み公開しています。

※連載時の内容は単行本化に際して加筆・修正されている場合があります。

***

『言葉の舟 心に響く140字小説の作り方』ほしおさなえ

活版印刷や和紙、金継ぎ、和菓子などの伝統文化を題材としたおはなしを執筆する一方で、自身の活動としてX(旧Twitter)で140字の短いおはなしを10年以上発表してきたほしおさなえさんが、140字小説の構成の組み立て方や書き方のポイントを惜しみなく明かした指南書です。それに加え、自身の作品がどのように生まれたか、コンテスト入賞者の方の作品がどのように優れているのかなどの解説も盛り込んでいます。

たくさんのおはなしを紡ぎ、そしてその書き方を教えてきたほしおさんだからこそ伝えられる創作のヒントがたくさん。

これから創作を始めたいというすべての人へ贈る、実用的で想いのこもった一冊です。

▼刊行記念企画《140字小説コンテスト 結果・選評発表》もぜひご覧ください。

***

『ソコレの最終便』野上大樹

昭和20年8月9日、日ソ中立条約を破棄したソ連軍が突如として満洲国へ侵攻を開始。国内全体が未曾有の大混乱に陥るなか、陸軍大尉・朝倉九十九率いる一〇一装甲列車隊「マルヒト・ソコレ」に特命が下った。それは、輸送中に空襲を受けて国境地帯で立ち往生してしまった日本軍唯一の巨大列車砲を回収し、はるかかなたの大連港まで送り届けよ、という関東軍総司令官直々の緊急命令であった。

大戦末期、ソ連軍の奇襲侵攻を受け崩壊の危機に瀕する満洲国。

特命を帯びた装甲列車(ソコレ)が、混乱の大地を駆け抜ける、戦争×鉄道エンターテインメント小説の傑作!

***

『こどもとできる やさしい金継ぎ』ナカムラクニオ

15年以上にわたり金継ぎの実践や普及に取り組み、被災地での金継ぎボランティア活動などでも注目を集めているナカムラクニオさんが、かぶれない「新うるし」やエポキシパテを用いただれでも失敗なくできる「金継ぎ」の手法を、丁寧に解説した一冊です。

持続可能な工芸技法として世界的に注目されている金継ぎは、夏休みの自由研究にも役立ちます。

▼特別寄稿《消える美術館と生まれる美術館》もぜひご覧ください。

***

『My Dream ジュリア 自叙伝』ジュリア

人気・実力ともに女子プロレス最大のスター、ジュリアが初めて単行本を書き下ろし!波乱万丈の生い立ち、プロレスラーとしての道を歩み始めたきっかけから、プロデビュー、木村花の死、髪切りマッチ、覚悟のスターダム退団とマリーゴールド参戦の経緯、そしてこれからのプロレス人生を見据えた海外メジャー挑戦への意気込みも語られています。

ひとつの枠に収まりきらないプロレスラー・ジュリアの、これまでの歩みと、これからの夢に向けた新たな挑戦が詰まった一冊。

***

『池上彰が見る分断アメリカ 民主主義の危機と内戦の予兆』池上彰

未曽有の混乱の渦中にある民主主義の大国アメリカ。

インフレ、経済格差、宗教問題、移民問題など、数々の課題が山積している中、2025年の新たなトランプ政権が日本や世界にどのような影響を及ぼすのかいま注目されています。

確実に分断が広がり続けるアメリカの現状を、幾度も現地に渡って取材を重ねてきた池上彰さんが鋭く分析します。

▼冒頭の一部を試し読み公開しています。

▼コラム《池上彰が見る 池上彰が見る 2024年大統領選挙直前のアメリカ》(全4回)もぜひご覧ください

***

『なぜスナフキンは旅をし、ミイは他人を気にせず、ムーミン一家は水辺を好むのか』横道誠

自分勝手で、てんでバラバラなのに、ムーミン谷ではみんなが仲よく暮らしているのはなぜなのか。

発達障害(自閉スペクトラム症、注意欠如多動症)と診断された文学研究者の著者には、ムーミン・シリーズのキャラクターの多くに「ニューロマイノリティ(脳の少数派)」の特性が備わっていると感じられ、それが独特の世界観と調和につながるという。

著者は、自閉スペクトラム症の自助グループに初めて参加した時、「ここはムーミン谷だ!」と驚いたという。またグループには、ムーミン・シリーズのキャラクターに共振する人がとても多い。

はみ出している人のために書かれたというムーミンシリーズの新たな魅力を見出し、ムーミン谷のように、誰もが住み良い社会をつくるヒントに満ちた一冊!

***

『惑星』木原音瀬

自称「宇宙人」の男・ムラは、ドヤ街でホームレス生活を送っていた。空腹に耐え、過酷な日雇い労働をし、ある時には金をだまし取られながらも淡々と日々を過ごすなかで、ひとりの芸術家の青年に出会う。そんなある日、「星」にいるはずの父親の遺体が解体現場から発見される――。

貧困、暴力、搾取、死……木原音瀬が挑む新境地。

著者が長年構想していたという渾身の本作は、居場所もなく社会の底辺で生きるひとりの男の人生を描いた文芸作品です。現代社会の問題も浮き彫りにするようなストーリーとなっています。

▼特別企画《「箱の中で生きる人の内側から、わからない世界を描く」。木原音瀬『惑星』の世界に迫る》もぜひご覧ください。

***

『猫様』想田和弘

瀬戸内海に面した街で暮らす猫たちを中心に、人間と自然の関係や、これからの社会について考察するフォト&エッセイ。

「週刊金曜日」の好評連載、待望の書籍化。

***

『子どもを森へ帰せ 「森のようちえん」だけが、AIに置き換えられない人間を育てる』宮台真司/おおたとしまさ

いま「森のようちえん」という幼児教育のスタイルが、世界的に注目されています。いわゆる野外保育であり、子どもたちは大人の指示に従うのではなく、自然環境に誘われるままに自由に動き回ります。気候変動や民主主義の機能不全など、国内外でさまざまな課題が立ち現れる中、「森のようちえん」の実践には、世の中を変える可能性があります。それはなぜなのか?

社会学者の宮台真司さんと、宮台ゼミに参加していた教育ジャーナリストのおおたとしまささんによる師弟対談をもとに、葭田昭子氏、坂田昌子氏、関山隆一氏らユニークな実践者も参加しながら、「森のようちえん」の可能性を追究していきます。

***

『ユニコーンレターストーリー』北澤平祐

国内外の幅広い分野で活躍する人気イラストレーター・北澤平祐さんが3年半をかけた入魂の作品。日米に離れ離れになった幼なじみの少年と少女が、手紙を通じてつむぐ絆と成長の物語を、イラストと往復書簡を融合させて描きます。ことばはやさしい嘘をつき、絵は真実を語る ……かつてない青春小説です。辻村深月さん、書店員さん絶賛!!

▼冒頭の一部を試し読み公開しています。

▼著者インタビュー《唯一無二の「ユニコーン」な青春小説、見どころをたっぷり紹介!『ユニコーンレターストーリー』北澤平祐さんロングインタビュー》もぜひご覧ください。

***

『どうかしてました』豊﨑由美

多動でケガが絶えなかった子供時代。サブカルと競馬にのめり込み、超貧乏だった青春時代。そして、aiboにメロメロの還暦過ぎ――。

各エピソードにまつわる本のことも交えながら、どうかしていた(いる)日々を綴ります。

ブックガイドとしても楽しい本書、著者名50音順の「掲載書籍一覧」も収録!

『超少子・超高齢社会の日本が未来を開く 医療と宗教のパラダイムシフト』長谷川敏彦/鎌田東二

公衆衛生や医療人類学を専門とする長谷川敏彦さんと、宗教学や哲学を専門とする鎌田東二さんが、それぞれ異なる分野から現代日本が直面する超少子・超高齢社会という課題や、繰り返し発生する大規模自然災害時の心のケアの問題など、医療システムの改革や福祉の新しいあり方、地域社会の再生をさぐり、持続可能な発展を目指す、未来に向けて新しい社会モデルを展望する一冊です。

***

いかがでしたか。気になる本がありましたら、ぜひお近くの書店またはオンライン書店にてお買い求めください。

2024年も一年ありがとうございました。

2025年もどうぞよろしくお願いいたします。

【今年刊行した本を振り返る2024】