坂本龍一、山下達郎、浜田省吾、BOØWYなどが出演していたライブハウス、ロフトの創業者・平野悠と、音楽評論家・田家秀樹が目の当たりにした時代と音楽、アーティスト

『1976年の新宿ロフト』を上梓した、日本初のライブハウス、ロフトの創業者、平野悠と、『80年代音楽ノート』の著者で音楽評論家の田家秀樹。ふたりは実は同じ大学の出身で、70年代に学生運動をしていたという。長年音楽の現場に身を置き、日本のロックを黎明期から見てきた二人が語った70年代、80年代と、アーティストたちの物語。

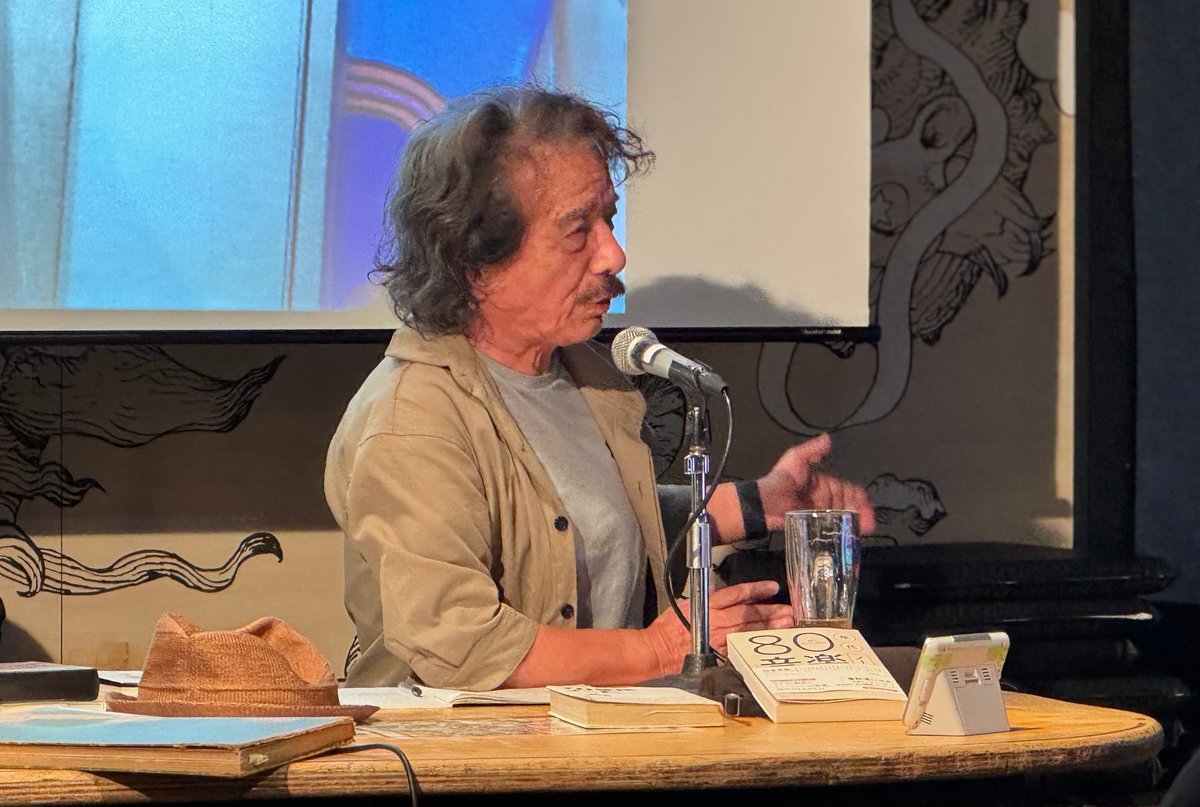

※2024年6月5日(水)ロフトプラスワンのトークイベントを記事化したものです。

学生運動やっていたから就職できなくて

田家 ラジオの番組ではね、平野さんに2回ほどゲストに来ていただいてるんです。

平野 2回も行ってんだ!? でも、がっつりと話をするのは今日が初めてだよな。

田家 そうなんです。平野さんは大学が同じで年齢は2つ上だっていうのは知ってたんです。先輩だなと思ってたんですけど、何年か前に 2浪してるっていう話を聞いて、同じ学年だって気づいて。あの時代、中央大学が学園闘争真っ盛りだった時に同じ闘争の現場にいたんですね。僕は普通の学生で、この人は「職業革命家」に近いですけど。

平野 あはははは。

田家 そこに挫折して、幻滅して、やることがなくて、世田谷区の烏山でジャズ喫茶を始めたんですね。

平野 その頃はほとんど音楽には興味なかったんだけど、デモをやってたから就職はできないし、カミさんも子供もいるし、これはやばいと思って、金をかき集めて、7坪の店を作って。ジャズ 専門って書いたんだけど、レコードは4、50枚しか持ってなかった。でも、俺が元・全共闘でパクられてるっていうことが、若いやつにとっては憧れになるわけ。

田家 その頃の若者にとっては勲章なんですよ。

平野 みんなが寄ってきてくれて、この店はレコードが少なくてかわいそうだって、自分のレコードを持ってくるんですね。それが、浅川マキや友部正人、三上寛、はっぴいえんどのレコードだったりするわけ。近所に住んでた坂本龍一が常連になってくれて、クラシックしか知らないあいつと一緒に、俺も日本のフォークを聞き出すわけですよ。「いいね。これはなんなんだ」っていうことが何度かあって、坂本は確実に日本のロックやフォークにはまっていくんですよね。その流れで坂本が一番最初にやったのは、友部とのツアーですね。その後も10年ぐらい、彼は俺とずっと一緒にいて。荻窪、下北、新宿と(ライブハウスの)ロフトが増えていくんだけど、坂本はロフトに出てた連中と友達になっていくわけ。だから、俺から言わせれば、坂本の音楽の原点はドビュッシーと日本のロックなの。そのくらい、坂本はハマっていったからね。

田家 僕も就職試験はどこも受からなくて。アルバイトをしてる時に、ゼミの先輩の紹介で、文化放送が作ろうとしていたタウン誌「新宿プレイマップ」の編集者になった。平野さんも世の中に裏切られて幻滅していく中で、自分の家にあるジャズのレコードだけで生きていけるかもしれないなと思って始めたのがロフトだったっていう。その始まり方に共通点とシンパシーを感じたんですよね。

平野 うんうん。

浜田省吾、サザンオールスターズ、BOØWY――ロフトに出演した錚々たるミュージシャンたちは……

田家 みんな、同じところから始まったっていうのは、僕らだけじゃなくて、ミュージシャンもそうだった。友部さんの「乾杯」っていう曲があって。彼が放浪してる時に、たまたまテレビで連合赤軍の事件をやってるっていう歌があるんですよね。僕らもそういう気分だったんです。もう闘争の現場にはいないんだけど、俺もそうだったよなって複雑な気持ちを抱えながらテレビを見てたんですね。編集をしていた「新宿プレイマップ」で、西口フォークや日本語ロック闘争なんかを取材してたんですけど、スポンサーである商店街の人たちとうまくいかなくなって、文化放送の「セイ!ヤング」の機関誌を作るようになりました。その流れで放送作家をやっていた頃、1973年から1982年まで、僕は荻窪に住んでたんですよ。

平野 荻窪ロフトがオープンしたのが1974年だね。

田家 文化放送でレギュラー13本書いてたので、ほどんど文化放送に住んでたみたいなものですけど、時々家に帰る時、荻窪ロフトの前を通るんですよ。僕が番組の中で曲を流してるような人たちが出ていましたから、みんな、ここで歌ってるんだと思いながら。入りたいけど、ちょっと怖いなっていう感じでした。でも、シュガー・ベイブの解散コンサートには行ってます。

平野 おお、荻窪ロフトに来てたんですか。

田家 浜田省吾さんは、西荻窪のロフトに出てたんですね。僕、当時のスケジュール表を何気なく見ていたら、森田童子さんと1日違いでライブしてて。

平野 森田童子は72年かな? 弾き語りしかできない西荻ロフトに「私にも歌えますか」って来て。それからね、彼女が10年後に引退するまでは全部、俺が付き合ってるんです。最初から最後まで付き合ってんのは俺くらい。

田家 書籍『定本ライブハウス「ロフト」青春記』に<私が恋心を抱いた初めての表現者だった>って書いてましたもんね。

平野 デートもしてたからね(笑)。ハマショーは元々は愛奴というバンドでドラムを叩いていて。迫力があっていいバンドだったけど、くだらないことで喧嘩して解散すんだよな。浮いてしまったハマショーに「弾き語りでやったら」って言って、弾き語り専門店の西荻ロフトで5〜6回くらいはライブをやったかな。でも、客が来ねえんだよ。森田童子や友部正人と組んでもらったりもしたけど、ハマショーではほとんど客が入んなかった。いつもめげながら歌ってたけど……いつの間にか大きくなったね、あの人は。

田家 70年代はツアーもできてないし、お客さんは入ってませんよ。ソロデビューは屋根裏(渋谷のライブハウス)ですもん。

平野 なんで売れたの?

田家 ちゃんと自分がやりたい音楽に戻れたんです。1980年に出したアルバム『Home Bound』でもそういう風に歌ってますから。

平野 でも、うちがなかったら、ハマショーが弾き語りやることはなかったと思うよ。お客さんが入らなくても、ステージだけは確保してあげてたんだよ。でも、いくら頑張っても客が入んないんだよ。ハマショーに限らず、俺が儲かったのは、ティン・パン・アレーぐらいで、あとはほとんど客が入んなかった思い出しかない。田家さんに頼みたいんだけど、俺ね、ハマショーに1回、新宿ロフトに出てもらいたいのよ。直接、出てくれて言ってるんだけど、「ロフトでやった時のことはトラウマだ」って言うんですよ。

田家 わかりますよ。思い出したくないんですね。

平野 そう! サザンオールスターズだって、山下達郎さんだって、坂本だって、みんなウチに出てたんですよ。みんなフォローしたのに、なんで出ないんだって。「ロフトに出るのが怖い」って言うんだよね。

田家 1番大変な時、1番苦労してる時期のことを知ってる人は嫌だ、煙たい。つまり帰りたくない場所でもあるんですよ。そこがなかったら世に出られなかったかもしれないけれども、そこには2度と戻りたくないって思ってる人もいるはずなんです。

平野 そうなんだよ。複雑なんだね、ミュージシャンも。いつもする話なんだけど、サザンのメンバーの3人が下北沢ロフトでアルバイトをやってたんですよ。うちの店員バンドだったんですね。客は入んないし、きったない格好しててどうにもなんないけど、店員バンドだから、月1回のライブは必ず保証してたんですね。

で、ある日、突然、大里洋吉(アミューズの創業者・現代表取締役会長)さんが彼らが「勝手にシンドバッド」でデビューしたあと、僕の事務所に来て「サザンをベストテン(のスポットライトのコーナー)に出したいから、新宿ロフトを使わせてほしい」って。「いいんじゃないですか」って答えたんですよ。でも、なんでこの人はこんなことを考えんだろって思いましたよ。なにしろ客が10人ぐらいしか入ってないバンドだったから。でも、サザンがテレビに出て、俺はもうびっくりしてね。あんな暗い桑田がこんなパフォーマンスができんのかって。もう極端にコミックバンドみたいなことをやりましたよね。

田家 ええ。僕が初めて桑田さんにインタビューしたのが、このあいだ亡くなったダディ竹千代と東京オトボケキャッツと、サザンオールスターズが、東京タワーの展望台で対バンやった時だったんです。78年のデビュー直後でした。だから、僕もコミックバンド扱いをしたクチでした(笑)。

平野 あれから46年近くかな。1回もうちに出ない。今も下北にも店があって、こんだけ頑張ってるのに、あれから一度も出ないんですよ。

田家 平野さんが今の日本のロック文化の生みの親であることは間違いないし、ロフトというライブハウスがなかったら、今の音楽文化ありませんから。彼らは出てくれないけれども、今もライブハウスが残っていて、平野さんも「日本のロックの父」として慕われてる。日本のロック文化を支えたと見られてるわけですから、サザンが出なくたっていいじゃない(笑)。そこにこだわってもしょうがないじゃないですか。

平野 そうだね。あとね、俺はBOØWYとも悲しい別れをしてて。もともとはビーイングの長戸大幸さんが僕のところに話を持ってきたんですよ。「ちょっと俺たちでは扱えないバンドがいるんだ。元不良で暴走族だけど、バンドはすごい。これを育てるのは平野さんしかいない」って言われて。その後ビーイングを離れて彼らが宙に浮いちゃった時に、俺はマネージメントやろうと思ったの。BOØWYは俺も好きだったからね。客がどんどん増えていくわけですよ。倍々ゲームで増えていくバンドなんて滅多にないから、よし、このバンドやるぞって思った時に、メンバー間に不協和音が出て、俺は解散なんて許さないって、その話を自分から蹴ってるわけ。その後に、布袋(寅泰)とバンドをやっていた土屋浩さんがマネージャーになって、ドーンと人気が出るんだけど、俺はもうその頃には、日本を出て、アフリカに行っちゃってる。だから、BOØWYのブレイクも知らないんだけどね。

パンクの捉え方がぜんぜん違ったブルーハーツ

田家 僕は、「セイ!ヤング」の構成作家を辞めた後、ゴールデン街の友達に誘われて、78年に創刊した雑誌「TYPHOON」で編集長になったんです。78年当時は、東京の80年代もパンク全盛になるのかなって思って、<80年代の予感>というタイトルでパンクの特集やったんですね。

平野 売れなかっただろ?

田家 雑誌は売れなかったですし、日本の80年代は全然そうじゃなかったっていうオチがつくんです。「そうじゃなかった」ってことの現場は平野さんが一番よく知ってますよね。

平野 70年代の後半にあまりにもパンクがひどくなってね。最後はハードコアになって、喧嘩や乱闘を見に来るようなステージになって。ステージからは臓物が投げられるし、客席からは傘が飛んでくるし。平気で消火器を振り回したりもするし、これ、何人、怪我人が出るんだ、と。もうしょっちゅう消防車なんか来ててね。大変な時代だったな……面白かったけど(笑)。

田家 面白がれた人だからできたんでしょうね。

平野 殴られたとか、血が出たとか、混乱が起きたとか。そういうライブにいた人たちは必ず、友達に話すんですよ。そうすっとね、次は客が増えんだ。予定調和で「今日は楽しかったね、皆さんね、元気で帰ってくださいよ」のライブと違って。「あれすごかったよ」っていう評判になると客が増える。

それから、78年だと、ロフトレーベルを始めて。竹内まりやが出たんだからね。

田家 彼女のメジャーデビュー前ですよね。

平野 そう。留学していたアメリカから帰ってきて慶應大学に通っていて、ビクターのアルバイトしてたんですよ。それを引っかけたんです(笑)。竹内まりやを含めて、ロフト界隈にいた7人の女のシンガーでレコード『ロフト・セッションズ Vol.1』を作ったんです。でも、レコード会社が興味をなかなか示してくれなくて。結局、うちはそんなにお金もないから、竹内まりやをキープする能力ないわけ。そのうちにRCAに持ってかれちゃって。サザンとBOØWYと竹内まりや。これが、俺の人生の三大失敗ですね。

田家 (笑)苦労をお察しします。

平野 あとさ、ブルーハーツはどうだったの? 俺の世代はみんな言うんだ、ブルーハーツ、ブルーハーツって。そんないいこと言ってんの。俺、知らないんだよ、日本にいなかったから。何が衝撃だったの?

田家 歌詞と音楽とパフォーマンスですね。ドブネズミっていうのを美しいものとして歌った日本のポップスはなかったし、ヒロトさんのあらゆるボーカルパフォーマンスを否定するようなアクションは衝撃でした。僕は、ブルーハーツの初めての日比谷野音を見に行ったことがあって。野音ではしばらく前にラフィン・ノーズがやって、死人が出てたんです。

平野 ああ、それは覚えてるな。

田家 ブルーハーツの時も通路に柵が組まれていて、前に出られないようになってた。ヒロトさんがステージに出てきて「動物園のおりみたいだな。でも、このおりは人の心までは縛れないようだ」みたいな話をして。カッコよかったですよ。パンクっていうものの捉え方が全然違った。ロンドンパンクやニューヨークパンクのような反抗と反逆のための音楽ではなかったです。

「パンク・ロック」ってタイトルの歌があって。パンク・ロックが好きだって歌ってるだけなんですけど。友達になった人に自分はパンク・ロックが好きだと伝えたいとか、パンク・ロックがやさしいから好きだと。パンクで世の中に反抗しようじゃなくて、世の中で行き場をなくしてるような、孤立したような人たちを見つける。もちろん、(アメリカの)公民権運動やチェルノブイリについても歌っていましたが。

松本隆さんがつないだ「あっち側」と「こっち側」

平野 なるほどな。もう一つ、田家さんの本を読んで思ったことなんだけど、『ロンバケ』(大瀧詠一の81年のアルバム『A LONG VACATION』)がいいっていうのはどういうことなの? ただ売れただけじゃない?

田家 「あっち側」/「こっち側」で言うと、あっち側が芸能界、歌謡界、アイドル界で、こっち側がフォーク、ロック、シンガーソングライターという区別があったんですね。その区別を松本(隆)さんが崩してくれた。はっぴいえんど出身の彼が作詞家になって、アグネス・チャンや太田裕美の詞を書いて、ナベプロの仕事をするようになった。友達を失ったし、バッシングされだけど、シンガーソングライターが書く歌詞とは違う言葉のポップス、新しい歌謡曲をあっち側で作ってた。それでヒットが生まれたけど、同じ元はっぴいえんどの大瀧(詠一)さんはこっち側の日の当たらないところでナイアガラレーベルをやってて、音楽的な実験を繰り返していたけれど、あまり思うような結果が出なかった。そんな二人が、80年の幕開けで再び手を組んだんですね。大瀧さんの「ロンバケ」は、日の当たらなかったCMソングを集めて、それに松本さんが歌詞を書いて、リゾートのアルバムができた。

そしてその後、大瀧さんや細野(晴臣)さんも松本さんと一緒にあっち側の作曲もようになって、ロック、フォーク、ポップスといったジャンルがいっぺんごちゃごちゃになって、そこから歌謡曲が変わっていったっていう話ですね。

平野 なるほど、面白いね。つまり、80年代はというのは、やっぱり百家争鳴だったような気がするね。パンクは出てくるし、テクノが出てくるし、演劇関係やイラストレーターを含めて、本当に多様性のある時代だった。

田家 やっぱり楽しかったですよね。

平野 くだらないイカ天やホコ天を含めて、面白い時代だったんだな。俺は80年代は日本にいないから詳しくは知らないけど、そういう観点で80年代を捉えていいんですかね。

田家 いいと思います。70年代に芽生えたものが、80年代に一気に花咲いていく。その芽はここ——―烏山や荻窪、下北や新宿のロフトにあった。今日は芽の時代の平野さんの現場での苦労を知れてとてもよかった。ありがとうございました。

構成=永堀敦雄 撮影=編集部

プロフィール

平野悠(ひらの・ゆう)

ライブハウス経営者。1944年、東京都生まれ。ライブハウス「ロフト」創業者」。70年代に烏山、西荻窪、荻窪、下北沢、新宿にライブハウス「ロフト」を次々とオープン。その後、海外でのバックパッカー生活、ドミニカ共和国での日本レストランと貿易会社設立を経て90年代初頭に帰国。1995年、世界初のトークライブハウス「ロフトプラスワン」をオープンし、トークライブの文化を日本に定着させる。 著書に『旅人の唄を聞いてくれ! ~ライブハウス親父の世界84ヵ国放浪記~』、『ライブハウス「ロフト」青春記』、『セルロイドの海』、『1976年の新宿ロフト』など。

田家秀樹 (たけ・ひでき)

音楽評論家、ノンフィクション作家、放送作家、ラジオの音楽番組パーソナリティー。日本のロック、ポップスを創生期から見続けている。1946年、千葉県生まれ。中央大学法学部政治学科卒業。1969年、タウン誌のはしりとなった「新宿プレイマップ」創刊編集者になる。文化放送「セイ!ヤング」などの放送作家、「レタス」(サンリオ)などの若者向け雑誌編集長なども経験。放送作家としては、民間放送連盟賞ラジオエンターテインメント部門で最優秀賞(2001年)や優秀賞などを受賞。著書に『風街とデラシネ 作詞家・松本隆の50年』、『オン・ザ・ロード・アゲイン 浜田省吾ツアーの241日』、『80年代音楽ノート』など多数。