第2話 こうして本作りを決意した 後編|ほしおさなえ「10年かけて本づくりについて考えてみた」

活版印刷や和紙など古い技術を題材にした小説を手掛ける作家・ほしおさなえが、独自の活動として10年間ツイッターに発表し続けてきた140字小説。これをなんとか和紙と活字で本にできないか? 自主制作本刊行に向けての模索をリアルタイムで綴る記録エッセイ。

illustration/design 酒井草平(九ポ堂)

***

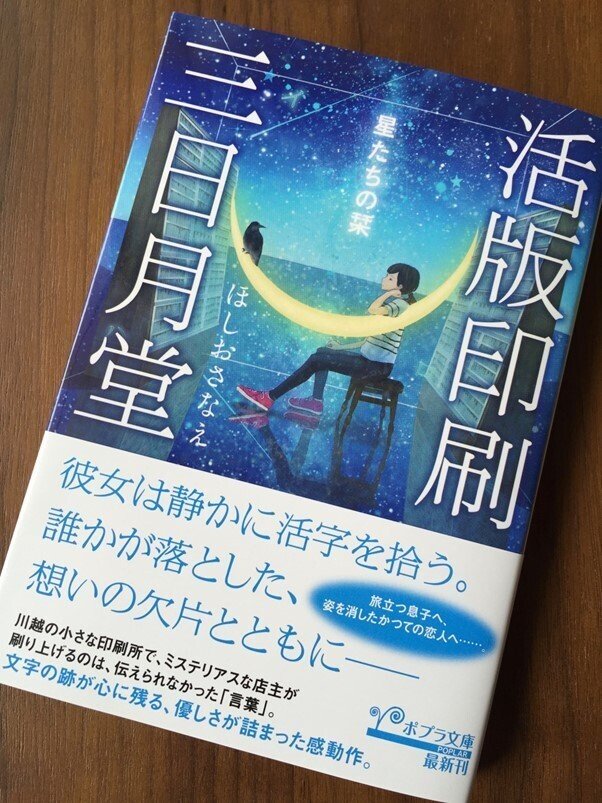

5 活版TOKYOから「活版印刷三日月堂」へ

結局、その後も本の形にしないまま、名刺サイズのカードを作り続けていくことになりました。

どのような本にするか方針が定まらないことに加え、費用の問題もありました。九ポ堂の活字は数にかぎりがあるので、活版カードを作る際、活字はすべて活字屋さんからあたらしいものを購入しています。名刺サイズという小さなものですが、1枚につき140字分の活字代がかかります。さらに組版代・印刷代・紙代が必要で、本の形にするためには製本代もかかります。

それで、いまは本の形にしなくていい、1枚で1冊の本という認識でもよいのかもしれない、と思うようになりました。

いましばらくは印刷についてだけ考え、綴じて本にするのは次のステップ。ひとつひとつゆっくり考え、時間をかけて自分が求める形を探そう、と考えたのです。

いま思えば、140字という短いものだったからこそ活版印刷での制作が可能だったのかもしれません。

作成したカードは、年2回行われる文学フリマのほか、京都一乗寺の書店・恵文社でおこなわれた「恵文社文芸部」に参加したときや、西荻窪の雑貨店「FALL」でグループ展を開催したときなど、いくつかのイベントで販売しました。

美術作家の大槻香奈さん、詩集作家のannas川畑杏奈さんなど、知人のアーティストとのコラボレーションを行い、特装版も作成しました。

2015年、ポプラ社から文庫シリーズの小説を書かないか、という依頼がありました。活版印刷の世界を小説にしたいと考えていたところだったので、「お仕事もの」のスタイルで活版印刷の工房を描きたい、とお話ししました。

同じ時期、父が膵臓癌で余命半年の宣告を受けました。生涯本を書く仕事をし続けた父。父の部屋の壁は一面の本棚で、英語のペーパーバックで埋め尽くされていました。父が集めていたペーパーバックはほとんどが1970年代以前のもので、すべて活版印刷だったのだと気づき、なんとしてでもいま活版印刷の話を書かなければ、という思いもありました。

その年、九ポ堂に誘われ、活版印刷に携わる人たちが主催する「活版TOKYO」というイベントに参加することになりました。神保町で開催され、展示やトークショーなどとともに、「活版マーケット」という活版工房の販売スペースが設けられました。その活版マーケットで、140字小説活版カードを販売することになったのです。

わたしも売り子としてブースにはいり、そこで九ポ堂以外の工房の人たちとの出会いもありました。その多くが、古くから活版に携わってきた年配の方と、20代、30代のあたらしい作り手でした。イベントは盛況で、活版印刷に関心のある人が増えていることを実感しました。

活版TOKYOが終わったあたりから、ポプラ社の小説の執筆がはじまりました。久しぶりの一般書で、父の仕事の手伝いもあったりで忙しい日々でもあったのですが、どうしてもいま書かなければならない、という思いで書き続けました。

タイトルは「活版印刷三日月堂」。父にはそういう本を書いていることはひとことも話しませんでした。死に向かう父に、自分の話をする気持ちにはなれなかったのです。最後の章を書いている途中で父は亡くなり、出来上がった本を見せることはかないませんでしたが、書きあげられたのは父のおかげだと感じています。

6 活版印刷三日月堂グッズ

三日月堂の第1巻が出た際、活版印刷の工房「まんまる◯」から「作中に出てくる『桐一葉コースター』を実体化しました」というメッセージが来ました。1巻には「桐一葉」という喫茶店で、俳句を印刷したコースターを作る、という話がはいっています。そのときのコースターをまんまる◯のイメージで作成してくれたのです。

その後、1巻3章に登場する「星の栞」の作成を九ポ堂に依頼しました。2016年の活版TOKYOで三日月堂の本を買ってくれた方へのノベルティとして桐一葉コースター、星の栞を配付したところ、活版に馴染みのなかった読者は実物を目にして喜んでくれました。

その後「活版印刷三日月堂」はシリーズ化され、2018年、三日月堂シリーズ本編が完結する際、印刷博物館から「印刷博物館×活版印刷三日月堂展」という企画展示の話をいただきました。

なにを展示するかの企画会議がおこなわれ、三日月堂ジオラマや執筆中のゲラ、「星の栞」と「桐一葉コースター」の現物とその版、三日月堂執筆のきっかけになった140字小説活版カードとその版の展示が決まりました。

しかしそれだけでは少し物足りなく感じ、三日月堂のなかに登場するほかの印刷物も作ってみよう、と思いつきました。そこで活版TOKYOなどで知り合った活版印刷、豆本、製本などのクリエイターに制作をお願いすることにしました。

2巻3章に登場する「貝殻の豆本」は、豆本作家の赤井都さんと、活版印刷の弘陽さんにお願いしました。赤井さんには版画を用いた豆本制作をお願いし、小説通りの素晴らしい豆本を作っていただきました。

3巻3章に登場する「ツユクサのカード」は九ポ堂で作成。わたしの妹の山崎みのりに原画を依頼し、その版をもとに小説の記述通りに多色刷りで印刷しました。

さらに、4巻1章に登場する「星空館の星座早見盤」と、企画展の一環として開催される本作りのワークショップや朗読イベントのために番外編「星と暗闇」を執筆、活版印刷で小冊子を作成しました。

星座早見盤はかつて天文少年だったという九ポ堂の酒井草平さんにデザインをお願いし、印刷は緑青社でおこないました。緑青社はつるぎ堂とknotenというふたつの工房によるユニットです。つるぎ堂は古くからある印刷所で、大判の紙に印刷できる大型の機械があります。番外編冊子も緑青社の大型機で印刷をおこない、製本は製本所の美篶堂に糸かがり製本をお願いしました。

企画展には、そのすべての作品とその版を展示しました。どれも小説内に登場する印刷物ですが、デザインも素材も各クリエイターのオリジナルです。素晴らしい作品を作っていただいたことに感謝しています。

上段左から「桐一葉コースター」「ツユクサのカード」「貝殻の豆本」

下段左から「星の栞」「星空館の星座早見盤」「活版小冊子『星と暗闇』」

7 なぜ活版印刷か

140字小説を書きはじめたのは10年前の夏。

さまざまな出会いもありましたが、失うものも多い10年でした。父も亡くなり、家族で暮らした家もなくなりました。子ども時代が砂のように消えていくのを感じながら、140字小説の内容も少しずつ変わっていきました。

父は自分の余命のことを公にしてほしくない、と言いました。父は自分の仕事で必要がある場合のみ話していたようですが、わたし自身はだれにも話しませんでした。でも、そのころの140字小説には、どこか切羽詰った雰囲気が出てしまっていたようで、フォロワーさんから「最近の作品を読んでいると辛くなります」と指摘されたこともありました。

2018年、700編になったとき、ツイッターに次のようなことを書きました。

その1の「海のなかの町に行った」は、海のなかの町に行って貝でできたボタンを買って地上に戻ってくる話だけど、海のなかの町はたぶん震災で沈んだ場所のこと。貝は人の骨のこと。今になってわかった。700全部、日記というか、そのときどきの心の欠片のようなものなんだと思う。

— ほしおさなえ (@hoshio_s) December 29, 2018

東日本大震災のあと、これでもう世界は変わってしまった、もう前のように笑うことはできない、と感じていました。戦後を生きた人たちもこのような思いを抱えて生きていたのかもしれない、とそのときはじめて少しだけわかったような気がしました。

父が亡くなる前、わたしは週に1、2度実家に通い、父の仕事の手伝いをしていました。父はつとめてあかるく、いつも通りにふるまっていましたが、以前より疲れやすく、自分ひとりでは思うようにできないところもあったようです。

わたしは父が専門にしていたハードボイルド文学にくわしいわけでもなく、できることはかぎられていましたが、父に頼まれた作業をし、昼は父と母と三人で食事を取りました。食事の席でむかしの思い出を語り合ったりするうちに、なぜか自然と笑っている自分に気づきました。

残り少ない日々のなかで、笑うことはとても大事なことに思えました。いまは生きているのだから、いまいっしょに笑った方がいい、と思いました。

余命宣告の前、父は片方の目の視力を失っていました。それが亡くなる少し前に、見えなくなった目に光を感じる、と言いました。「見える、ってわけじゃないんだ、ただ向こうがあかるい、ってことがわかるだけ」と言って、光に手をかざしていた姿をよく覚えています。

いつか終わりが来ると思いながらの日々でしたが、そうした日々を過ごせたことがいまは宝のように思えます。父は亡くなり、子どものころから暮らしていた家も処分しました。以前と変わってしまった、なにかを失ってしまった、という感覚はいまも強くありますが、震災と父の死を通して、生きているうちになにかを伝えたい、という気持ちが生まれたように思います。

活版カードを作るなかで、自分がなぜ活版印刷にこだわっているのか、ということも少しわかってきました。特別な本、豪華な本を作りたいわけじゃない、「もの」としての本が好き、ということでもない。活版印刷の文字が凹んでいるからとか、仕上がりに物質感があるからとか、そういう魅力はもちろんあるけれど、そういうことだけじゃない気がしました。

人が言葉を紡ぎ、さらに文字にして残す。それは本来「自然」から遠く離れた、生物として不自然な、畏れ多い行為だと思うのです。太古には、そんなことができるのは一部の選ばれた人だけでした。多くの人は跡を残さずこの世から消えていったし、それが生き物としての本来の姿だと思うのです。

いまはだれでも跡を残すことができるようになったけれど、それが自然なことだと思いたくない。活版印刷は、活字という物質にインキをつけ、紙という物質に文字の姿を刻印します。発明から500年以上経ったいまでも用いられ、人が文字を残す基本の姿が宿っている。このことを忘れたくない。そんなふうに感じていたのだと思います。

8 今度こそ本にしよう

活版カードはその後も作り続け、種類もかなり増えました。活版TOKYOや文学フリマ、オンラインショップの通信販売など、その準備はいまもわたしひとりでおこなっています。

しかし、2020年春、コロナ禍にはいり、文学フリマも活版TOKYOも開催中止となりました(文学フリマは2020秋から規模を縮小して再開しました)。

そうした状況の中で、わたしはあたらしい活動をはじめました。「星々」という、オンラインによる文芸創作活動です。人が集まって話し合うことがむずかしい状況のなか、創作する人たち同士が語り合う場、おたがいの作品を読み合う場を作りたいと考えたからです。

読書と創作のオンラインワークショップを開催し、ツイッターでも140字小説のコンテストをはじめました。回を追うごとに多くの方が参加してくれるようになりました。

月ごとにテーマを変え、コンテストはいまも続いています。応募作を見ているなかで、自分には書けない、まったくあたらしい世界がたくさんあると感じました。わたしにとって140字小説は自分のための心の記録であり、文章を書くための練習であり、だれかとつながるための手段でした。でも、こんなにあたらしい書き手がいるなら、そろそろ自分は引退する時期なんじゃないか、という思いを持ちました。

数年前から、日々、仕事としての小説を書くことに追われ、140字小説を作る時間はなかなか取れなくなっていました。いまはもっと大きなものを書くことを大事にしなければならない、とも感じていました。

10年続けたのだから、ここで一区切りをつけよう。また思いつくことがあれば、ぽつんぽつんと書くこともあるかもしれない。でも、いったんはここで終わりにしよう。そして、今度こそ140字小説を本の形にしよう。

2021年の夏、ひそかにそう決心しました。

いったんは、せっかく本にするのだから、できるだけ多くの作品を収めたいと考えました。それで、この作品集に関しては活版印刷はあきらめ、出版社にお願いしてふつうの本にしようかとも思いました。

実際に知人の編集者に相談してみました。せっかく出すのだから売れる形にしたい、ただ140字小説を集めただけだと読者を惹きつける力に欠けるかもしれない、凝ったデザインにするのはどうか、イラストと組み合わせるのはどうか、テーマごとに分けるのはどうか、などと相談しているうちに、これは自分の目指す方向と少し違う、と思ったのです。

これまでの活版カードを思い出し、この本はあくまでも文字が主役の本でなければならない、と感じました。

自分の140字小説は活版印刷と切り離すことができない、とも思いました。

活版印刷だったからこそ生まれた交流があり、読んでくれた方がいて、自分の140字小説はそうしたことすべての上に成立していたのだ、と思いました。やはり活版印刷で本にしたい。出発点に戻ったような形ですが、あらためてそう思ったのです。

しかし、10年前とは違うところがあります。すでに活版カードを作るために80種類分の版が組まれ、組んだ形のまま九ポ堂に保管されているのです。20編足せば100編、40編足せば120編になります。

また、三日月堂展の際に番外編小冊子を作った経験もありました。活版や製本の工房の力をお借りして、薄いけれど本を作ったのです。20ページ程度ではありましたが、美篶堂では日ごろもっと厚さのある本の製本もおこなっています。

100編、120編ということになれば、作品ははじめ考えていたより数を絞らなければなりませんが、読者にとっても300、400編の140字小説を読むのは辛いかもしれません。作品選びにそのくらいの厳しさがあって良いようにも感じました。

今回は作れるかもしれない、と思いました。

また、KADOKAWAの「紙屋ふじさき記念館」シリーズがはじまって、和紙についていろいろ調べているうちに、和紙に活版印刷したい、という気持ちも生まれました。紙についても製本についても学びたい。本とはなんなのか考え直しながら、一から手探りで本作りをしてみたい。

ただ、そうなってくるとかなり大がかりな話になります。制作についてはかつて三日月堂グッズを作ってくれた方々に再度協力をお願いするとして、全体のプランを立てたり、進行を管理したりする必要が出てきます。企画展のための三日月堂グッズを作っていたときは、しばらくはそちらにかかりっきりで執筆できなかった記憶があります。

いま果たしてそんなことができるのだろうか、本作りはやはりもっと簡易な方法でおこなった方がいいのだろうか、と考えていたところに、ホーム社からwebメディアでエッセイを連載しませんか、というお話をいただいたのです。

小説はいま手がけているもので手一杯だけれどもエッセイなら、と思い、いくつか企画を考えました。そのとき、140字小説の本作りの過程をそのままルポしたらどうだろう、と思いついたのです。

まだ作るかどうかもはっきり決めていない企画ですが、三つあげた企画の最後にその案もこっそり入れました。

ホーム社のKさんと打ち合わせをおこなったところ、なぜかこの140字小説本企画に興味を持ってくれたようでした。この企画が通ったら、手間のかかる本作りをしなければならなくなる。まずいなあ、大丈夫かなあ、と不安になりつつも、10年かけて作ってきた140字小説だし、本腰を入れて取り組んでみよう、やるとしたら10年目のいましかない、と思いました。

活版印刷で本を作るのは、子どものころからの夢でした。本で生計を立てる家に生まれ、わたし自身ずっと本に携わる仕事をしてきたのです。一生に一度、その実現を目指そう。そう心に決めたのです。

連載【10年かけて本づくりについて考えてみた】

毎月第2・4木曜日更新

ほしおさなえ

作家。1964年東京都生まれ。1995年「影をめくるとき」が群像新人文学賞小説部門優秀作に。

小説「活版印刷三日月堂」シリーズ(ポプラ文庫)、「菓子屋横丁月光荘」シリーズ(ハルキ文庫)、「紙屋ふじさき記念館」シリーズ(角川文庫)、『言葉の園のお菓子番』シリーズ(だいわ文庫)、『金継ぎの家 あたたかなしずくたち』(幻冬舎文庫)、『三ノ池植物園標本室(上・下)』(ちくま文庫)、『東京のぼる坂くだる坂』(筑摩書房)、児童書「ものだま探偵団」シリーズ(徳間書店)など。

Twitter:@hoshio_s