第1話 こうして本作りを決意した 前編|ほしおさなえ「10年かけて本づくりについて考えてみた」

活版印刷や和紙など古い技術を題材にした小説を手掛ける作家・ほしおさなえが、独自の活動として10年間ツイッターに発表し続けてきた140字小説。これをなんとか和紙と活字で本にできないか? 自主制作本刊行に向けての模索をリアルタイムで綴る記録エッセイ。

illustration/design 酒井草平(九ポ堂)

***

1 はじめに

ツイッターで140字小説を書くようになって、10年が経とうとしています。正確には最初の140字小説を投稿したのが2012年8月29日ですから、今年の8月29日で10年ということになります。昨年、そのことに気づいて少し驚きました。もうそんなに経ったのか、とも思うし、投稿したその日がとても遠い過去のようにも思えました。

10年のあいだに、ツイッターには800編以上の140字小説を発表してきました。さらに、80種類の「140字小説活版カード」なるものを作ってきました。名刺サイズの紙に活版印刷で140字小説を刷るというものです。

そして10年の節目に、これまで自分が作ってきた140字小説を本にしよう、と考えました。このエッセイには、その過程を記していこうと思います。

2 はじめての140字小説

わたしの初めての140字小説は、次のようなものでした。

海のなかの町に行った。海沿いにあるさびれた遊園地の裏の狭いガードを抜けると、水中に商店街が続いている。古いボタン屋に貝のボタンが並んでいた。全部この海で取れた貝ですよ、と店のおばあさんが言った。ボタンを三つ買って地上に戻った。どこかから海の匂いがして、まだ海のなかにいる気がした。

— ほしおさなえ (@hoshio_s) August 29, 2012

作品を140字におさめたかったので、作品の前に「140字小説その1」、作品のあとに「おしまい。」というツイートを入れています。「その1」と入れたのは、別に「さあ、これからどんどん140字小説を作っていくぞ!」という意気込みがあったからではなく、「その1」と入れたほうが据わりがいいような気がした、というだけのことでした。「その2」「その3」はすぐできるだろう、7や8までいくかもしれない、でも10くらいで終わるだろうと、そのときは思っていたのです。

ツイッターに登録したのは2010年。あまりつぶやくこともなく、無口なアカウントでした。2011年の東日本大震災のあとは、自分の日常をつぶやくことができなくなり、さらに無口になりました。当時は小説も書けませんでした。ほとんど書きあがっていた作品を刊行することはできたけれど、あたらしい作品はなにも思いつかない。書けたのは児童書だけ、という状態でした。

震災から1年半近く経って、急にこの「その1」が頭に浮かびました。近所の町(京浜東北線の大森駅近辺)をひとりで自転車で走っているときだったと思います。

大森のあたりはいまは埋め立てられて住宅街が広がっていますが、むかしは京浜東北線のすぐ近くまで海だったといいます。そのせいか、いまでも雨の日などはなんとなく海のような匂いがします。自転車で線路沿いを走っていると、線路の下のガードをくぐればすぐ海に行けるような気がしました。ボタン屋さんというのも、大森の商店街のなかにボタンがたくさん売られている古い店があって、その風景が混ざってひとつの話になっていったのだと思います。

詩や小説を書き始めたころ、詩と小説の中間のようなこうした短い話を書いていたことがあり(デビューしたころ「月刊カドカワ」という雑誌に掲載されていて、のちに西岡千晶さんとの共著の詩画集として『くらげそっくり』という題で青林工藝舎から刊行されました)、そのときの呼吸が戻ってきたような感覚でした。

書き留めてみるとだいたい140字だったので、ツイッターにあげてみることにしました。するとRTしたり、☆をつけてくれたりする人が何人かいて、読んでくれた人がいた、とほっとしたのを覚えています。

(※☆は2015年より♡にTwitter社が仕様変更)

3 印刷所の記憶

2013年、ツイッターの140字小説が100編を超えたあたりで、作品集を作ろうかな、と思い立ちました。

しかし、どういう形にするかでまただいぶ迷ってしまいました。詩の同人誌や私家版の詩集も作ったことがあるので、自分で編集して紙の本にすることはできるけれど、それってツイッターで発表するのとどうちがうんだろう、と疑問を感じてしまったのです。

わたしが子どものころ読んでいた本は、みな活版印刷で、手で製本されたものでした。糸綴じで、花布(*1)や栞紐がついていて、函にはいっていた。いろんな人が手をかけて作ったもので、ページをめくるたびに、豊かな時間を感じていたように思います。

とはいえ、自分は別に豪華な本を作りたいわけじゃない。本を手作りしたいわけでもない。むかしながらの方法で手で作れば質の高いものができますが、制作費は高くなり、価格も高くなる。読者にとっては望ましくない。作者の自己満足に過ぎない。でも「DTPでデータを作って送ると本になってくる」みたいなのは、なんかちがう気がする……。

わたしにとって、本というのはこういうものだっただろうか。

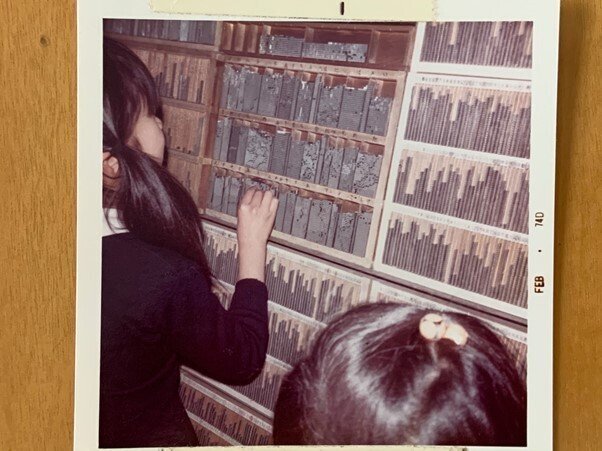

その違和感の根っこをたどっていくと、子どものころの記憶がよみがえって来ました。小学生のころ、父に連れられて印刷所に行った記憶です。当時の印刷所ですから、当然活版印刷で、印刷機や棚に並んだ活字、紙型(*2)から取った金属版(鉛版)などをいろいろ見せてもらいました。本が好きだったわたしは、本はこうやって作るんだ、文字をひとつひとつ手で並べて、それを判子みたいにして押すと本になるんだ、といたく感激しました。

本を読んでいたときは、それがもともとひとつひとつばらばらの金属の活字だなんて思いもしなかったし、文字をひとつひとつ作っておいてそれを並べるとは、なんと賢い方法だろう、これを思いついた人はすごい、と感動しました。世界三大発明のひとつですから、すごいのは当然なんですが、人類の知恵を目の当たりにした気がしたのです。

以来、活字の本こそが「本物の本」と刷り込まれてしまったようです。2000年、思潮社で『夢網』(大下さなえ名義)というはじめての詩集を作ることになったとき、活版印刷でできたらと思いましたが、すでに活版を使っている印刷所は数が少なくなっていて、かないませんでした。でも心のどこかに、生涯に一度は活版印刷で本を作りたい、という気持ちがありました。

子どものころから本を作ることが夢でした。そのとき思い描いていたのは当時自分のまわりにあった活版印刷の本で、完全に夢をかなえるには活版印刷の本でなければならない、と感じていたんだと思います。ただ、活版印刷に憧れる一方、本は内容だけで勝負すべき、だれでも手に取れる文庫や新書こそが理想の形、という思いもありました。

140字小説をまとめようと考えたとき、ふたたび活版印刷のことが頭をよぎりました。詩集を作ったときよりさらに活版を使う印刷所は少なくなっていたようですが、インターネットで調べていると、活版印刷を扱う個人工房が少しずつあらわれてきていたところでした。

そうした工房のサイトをいくつか見ていくなかで、九ポ堂という工房を見つけました。サイトには、お祖父さまが趣味で使っていた道具で活版印刷の工房をはじめた、とありました。お祖父さまは引退後、個人で活版印刷の道具を集め、趣味で手製本を作っていたらしいのです。自分の書いた文章を自分で組んで、印刷し、製本していた。九ポ堂はそのお祖父さまが遺した活字を使って、葉書や栞を作る工房を立ち上げたのだそうです。その話に心惹かれるものを感じ、「自分の本を作ってもらえないか」というメールを思い切って送ってみたのです。

*1:花布(はなぎれ)

上製本の背の上下端に貼り付ける布。本来は折り丁を色糸で交互に縫い付け、本の強度を増すとともに装飾を目的としていたが、現在では本の装飾として色布などを貼り付ける。

*2:紙型(しけい)

鉛版の鋳造に用いる紙製の鋳型。湿式と乾式がある。チェース内に組版を組付け、マット材をのせ、強圧を加え加熱して型をとる。一般書籍は平圧法、新聞などは円圧法による。

4 はじめての活版カード

九ポ堂から引き受けていただけるというお返事をいただき、工房を訪ねることになりました。国立にある九ポ堂は、昭和の香りのする木造の一戸建てでした。お祖父さまの代から住んでいた家だそうで、増築を重ねたため迷路のような造りで、昭和中期のシステムキッチンがそのまま残されていたり、黒電話があったり、民藝的な土産物がたくさん飾られていたり、雰囲気のある素敵な家でした。

活版印刷の機材が置かれている場所は、以前は家の外だったそうで、工房のなかには井戸もありました。九ポ堂の酒井草平さん、葵さんとお話ししながら、お祖父さまが集めたという活字の棚や、さまざまな印刷機(手動式の手キン、小さな印刷物に用いるデルマックスという電動印刷機、出版校正用の電動印刷機)、九ポ堂のこれまでの作品や、お祖父さまが作られた本など、いろいろ見せていただきました。

しかし、どのような本にするかということになって、また迷ってしまいました。どのくらいの大きさの本なのか、1ページに何編入れるのか。私家版なのでなんでも自由にできるけれど、ひとつの形に決められない。それに、100編を超えたあとも書き続けていて、まだまだ作品が増えていきそうでした。この段階でまとめることの意味とはなんだろう、とわからなくなってしまったのです。

それでまずは1編だけ、1枚の紙に刷ってみようということになりました。紙も葉書サイズなどいろいろ考えましたが、140字だったら名刺サイズにもおさまるのではないか、1行14字で10行の形にすれば、正方形に近い形になるのではないか、と思いつきました。

最初に作ったのは、前述の「その1」のカードでした。

わたしにとって、活字がマス目のような形に並ぶことはとても大切なことでした。欧文では文字ごとに活字の幅が異なりますが、日本語はひらがなもカタカナも漢字もすべて同じ大きさの正方形です。それが碁盤の目のように並ぶことが日本語の活版印刷の基本だと感じ、それがはっきりわかるような形にしようと決めました。

ツイッターに投稿するときには、1行14字ということを念頭においていませんから、14字かける10行の形にしたとき、句読点が行頭にきてしまうこともあります。印刷物では行末にぶら下げる形にしたり、字と字の間にスペースを入れて1文字次の行に送ることで句読点が行頭にこないようにすることが多いですが、それは避けたかった。だから、句読点の位置や言葉遣いを変えたりすることで、きっちりとした格子状で、140字ぴったりになるように調整を加えることにしました。

せっかく名刺サイズなので、実際に名刺として使えるように裏に住所などを印刷したのですが、ツイッターで小説面の写真を見た人から現物がほしいというリクエストをいただき、小説面だけのカードを作って販売することにしました。1枚だけだと物足りないので、ほかに4編選んで計5編。5枚セットにして文学フリマで販売しました。

連載【10年かけて本づくりについて考えてみた】

毎月第2・4木曜日更新

ほしおさなえ

作家。1964年東京都生まれ。1995年「影をめくるとき」が群像新人文学賞小説部門優秀作に。

小説「活版印刷三日月堂」シリーズ(ポプラ文庫)、「菓子屋横丁月光荘」シリーズ(ハルキ文庫)、「紙屋ふじさき記念館」シリーズ(角川文庫)、『言葉の園のお菓子番』シリーズ(だいわ文庫)、『金継ぎの家 あたたかなしずくたち』(幻冬舎文庫)、『三ノ池植物園標本室(上・下)』(ちくま文庫)、『東京のぼる坂くだる坂』(筑摩書房)、児童書「ものだま探偵団」シリーズ(徳間書店)など。

Twitter:@hoshio_s