第4話 制作メンバー、そして本の形 後編|ほしおさなえ「10年かけて本づくりについて考えてみた」

活版印刷や和紙など古い技術を題材にした小説を手掛ける作家・ほしおさなえが、独自の活動として10年間ツイッターに発表し続けてきた140字小説。これをなんとか和紙と活字で本にできないか? 自主制作本刊行に向けての模索をリアルタイムで綴る記録エッセイ。

illustration/design 酒井草平(九ポ堂)

***

6 和紙屋さん登場!

ほどなく、皆さんから快諾のお返事をいただくことができました。

とりあえずほっとしたものの、「活版印刷と和紙で本を作る」ということ以外は、どのような形の本にするか、まったく白紙の状態です。まずはできることとできないことをはっきりさせること、それぞれに費用がいくらかかるか、などを検討する必要がありました。

ちょうどコロナの感染者数が落ち着いていたころでもあったので、一度全員で集まって本の形を相談しよう、ということになりました。

日程調整の最中、緑青社の岡城直子さんから、思いがけない提案がありました。岡城さんは数年前、ご家族の事情で東京から山梨県南巨摩郡身延町に引っ越しました。

身延町には西島和紙工房という工房があり、そこで作られている和紙に魅せられ、knotenの紙雑貨の制作に和紙を使うようになったそうなのです。要望にも柔軟に対応していただいている、今回の制作に使う和紙をこちらにお願いするのはどうか、というものでした。

写真ではありますが、西島和紙工房の作品サンプルとして送られてきた画像もとても良い風合いでしたし、岡城さんが人柄をよく知った人であればそれがいちばんである、と感じました。

今回の企画では、「和紙」と「活版印刷」で本を作ることを重視したいと考えていました。和紙とは本来、手漉きの紙を指します。しかし、手漉きの和紙はかなり高価で、一冊すべてを手漉き和紙で刷ろうと思ったら、本の価格がとんでもないことになってしまいます。だから、多くの人が手に取れる価格にするため、本文は「機械抄き和紙」、表紙は手漉きの「和紙」を使うことを考えました。

ちなみに、紙屋さんは「手漉き」には「漉」の字を使い、「機械抄き」には「抄」の字を使うことが多いようです。和紙の産地で紙を拝見したり話を聞いただけで、紙の種類や製法なども詳細は調べていませんでしたが、印刷適性の高い機械抄き和紙が各社で開発されていることを聞き、和紙のあたらしい可能性として興味を持っていました。

西島和紙工房に機械抄きの和紙があるのかはわからなかったのですが、表紙はここにお願いしよう、と決め、西島和紙工房の笠井英さんにも、初回の打ち合わせにご参加いただくことになりました。

7 どうやって販売するのか

初回の打ち合わせに備え、考えを整理するためにホーム社の担当編集・Kさんと何度か相談の場を持ちました。「雲をつかむような話」ではありますが、「雲」の形を少しでもはっきりさせておきたかったからです。

Kさんから「まず、140字小説本、何部作りますか?」と訊かれ、はっとしました。とてもむずかしい問いだったからです。

ほしお 何部くらいでしょうかねえ。

Kさん やっぱり1,000部くらい……でしょうか。

1,000部!

その数字が出て、いやいや、ちょっと待て、と焦りました。

商業出版では、1,000部はとても小さな数字です。よほどの高額本や学術書でないかぎり、1,000部しか売れない本を作ることはないでしょう。本のジャンルによって異なるとは思いますが、出版するには少なくとも3,000部くらいは必要だと聞きます。

印刷代は数が多ければ多いほど一冊あたりのコストが低くなります。制作費や人件費、流通にかかる費用を考えると、その程度の数を刷らないと採算が取れない。だからそれだけの数売れる本でなければ作れないのです。

活版カードは一度に1アイテム100枚、200枚ずつ刷る小さな商いです。現在5枚セットが16種類あり、60枚セット、70枚セットを作ったり、イベントでは単品販売もしています。人気のあるカードは増刷を繰り返し、700〜800部は売れているでしょう。

三日月堂グッズを作ったときは、印刷博物館で三日月堂コラボイベントと同時に「天文学と印刷」という大きな企画展があったおかげで、「星の栞」は印刷博物館のミュージアムショップだけで会期中に1,000セット以上売れました。

しかし、どれも100、200という数で少しずつ刷り増ししていった上でのことで、最初から1,000部作るというのは、初期費用がかなりかかります。ただ、カードや栞とちがって、本となれば、印刷にしても製本にしても、大きな数でお願いした方が一冊あたりにかかる費用は少なくて済みます。ですから、1,000部というのは妥当な数字だとわかっていました。

しかし、1,000部刷ってどうやって売り捌くのか。出版社には、書店に本を届ける流通のシステムがあります。出版取次を通し、全国の書店に本を行き渡らせることができる。しかし、自主本にはそうしたシステムがありません。コロナ禍のせいでいまは「活版TOKYO」のようなイベントもありません。仕事の小説の執筆に追われ、わたしが個人で書店をめぐって営業するような時間も取れそうにありません。通信販売のサイトは作っていますが、それだけではとてもそんな数は売れない。

コロナ禍もいつか終わりを迎え、前のようにイベントができるようになるのかもしれない。すぐに資金を回収できないことを覚悟で大量の在庫を抱え、少しずつ売っていけばいつかなくなるのかもしれない。しかし、発売したときに話題にならないかぎり、個人で1,000部売るのは至難の業です。

和紙と活版印刷を使うとなれば、制作費はふつうの本作りより当然高くなります。しかし発注先の皆さんにはすぐに制作費を払わなければならない。貯金をはたけばできないことはないかもしれない。でも、これまでの活版カードや三日月堂グッズは大きな儲けはなくても、赤字になったことはないのです。赤字でもいいと開き直ったら、それは単なる趣味になってしまう、とずっと思ってきました。

それで、クラウドファンディングをするのはどうか、と思いつきました。寄付というより、予約販売としてクラウドファンディングを使うのです。去年の夏、星々の活動でも作品集を作るためにクラウドファンディングを用い、多くの支援をいただくことができました。

星々 クラウドファンディング

https://motion-gallery.net/projects/hoshiboshi2021

今回はわたしの作品集ではありますが、「140字小説というジャンル」「活版印刷」「和紙」に興味を持ち、本作りを支援してくれる人がいるかもしれない。ある程度持ち出しになるのは覚悟するにしても、制作費の一部でもクラウドファンディングでまかなうことができるかもしれない、と考えました。

もう本を作ることは決めたのです。乗りかかった船ですから、1,000部刷ろう、と決意しました。

また、リターンとして、和紙商品、工場見学、活字組や製本の体験などをおこなうのはどうか、という案も出ました。見学や体験のリターンは良いアイディアだと思いました。和紙や活版印刷に興味を持っている人なら参加したいと感じると思いますし、写真や動画よりその魅力が伝わりやすくなります。そもそもこの本は、わたしの作品集であると同時に、和紙や活版印刷の魅力を伝え、技術を知ってもらうことに目的がありますので、皆さんにお願いしよう、と決めました。

8 はじめての打ち合わせ

九ポ堂・酒井草平さん、緑青社・多田陽平さん、岡城直子さん、美篶堂・上島明子さん、西島和紙工房の笠井英さん、それからホーム社の担当編集・Kさんとわたしというメンバーで、2021年12月某日、神田神保町にあるホーム社の会議室で打ち合わせをおこないました。

西島和紙工房の笠井さんとはこの時はじめて顔を合わせ、自己紹介をお願いしたところ、驚くことがありました。以前わたしがWACCAという和紙の専門店で買った和紙の葉書が、西島和紙工房の作であることが分かったのです。真っ白で厚めの葉書ですが、なかに一部、円や富士山の形に透けた部分があるのです。

透けているといっても穴が空いているのではなく、そこにもうっすらとなにかの繊維がはいっています。その透け具合がなんとも言えず魅力的で、記憶にはっきり残っていました。この葉書を作った人と会えるなんて! と感激しました。

自己紹介のあと、皆さんに資金調達の手段としてクラウドファンディングを使うことも説明し、リターンとして見学や体験への協力もお願いしました。皆さんからご了解いただき、制作費の調達という意味もあり、クラウドファンディング自体は本の制作開始前にスタートしよう、ということも決まりました。

とはいえ、本のだいたいの価格が決まらないことには、クラウドファンディングの支援額の設定もできません。そこで、価格を決めるためにまず本の仕様を定め、そのうえで活字、印刷、紙、製本、それぞれの見積もりを出してもらうことにしました。

わたしははじめ、作品は「1ページに1作品、または2作品」、本のサイズは「文庫判、B6判、または四六判」と考えていました。

活版カードで使用した活字を流用するとして、いまは80編分の活字があります。載せる作品が多くなれば、追加の活字代が大きくなります。ページが増えれば、紙代も印刷代もあがります。

本の形は大きければ大きいほどゆったりして、高級感も出ます。しかし使用する紙の量が増えますから、サイズが大きくなれば紙代があがります。

作品数は、80編に20編足して100編、40編足して120編、またはそれ以上、と考えましたが、形式としては140字のものがえんえんと続くことになるので、あまり数が多いと飽きてしまうようにも思い、100編か120編におさめることにしました。

140字小説は140字といえども完結した物語なので、長い小説の140字とは当然密度がちがいます。詩集のように余白を大きく取り、1ページ1編とした方が1編で完結した世界であることが伝わりやすいかもしれない。

となると「1ページ1作品」を重視した方が良さそう。であれば本のサイズは小さく文庫判にしよう、と決まりました。

9 本の形

本の形を考えていくにあたり、それぞれが参考として持ってきた本を見せ合いました。

目玉は九ポ堂酒井草平さんのお祖父さま・酒井勝郎氏が刷った本!

製本は、草平さんのお母さま(勝郎氏から見ると、息子の妻ということになります)がなさったとか。表紙はマーブル紙(ヨーロッパで古くから装飾に用いられている手製の工芸紙。模様が大理石〈マーブル〉に似ていることからその名で呼ばれる)を用いた革張り。本文はすべて一字ずつ活字を組んだもので、挿絵まではいっている。完全に趣味の域を超えています。

本を見ながら、今回の本を並製にするか、上製本にするか、という話になりました。

並製というのは、表紙に硬い芯が入っていない本。ソフトカバーともいいます。文庫や新書などはすべて並製本です。それに対して、上製本というのは、表紙に硬い芯が入っていて、紙や布(古くは革も)で芯をくるんだ製本方法で、ハードカバーとも呼ばれます。

小説の単行本は、並製と上製、両方ありますが、上製本の方がなんとなく高級なイメージです。上製のなかでも芯に使う紙の厚みがいろいろあり、芯が薄ければ軽やかな感じに、芯が厚ければ重厚な感じに仕上がります。

わたしが子どものころに読んでいた児童書には「布張りの上製本・カバーはなしで箱入り」というものもあり、こうした本をプレゼントでもらうとたいへんテンションがあがりました。

上製本にすればいろいろ工夫もできますし、高級感も出ます。しかし、制作コストもあがります。和紙で活版印刷ということで、ただでさえ制作費がかかるところに上製本とすると、手に取りにくい価格になってしまいます。

そうした本を好み、高くても買ってくれる方もいるかもしれません。ですが、多くの方に手に取ってもらうためにも通常版は並製本で、上製本は数量限定の特装版にしましょう、と決まりました。

では通常版はどのような形にするのか。そこで注目されたのが、わたしが持ってきた『工藝』です。民藝運動の柳宗悦らが昭和初期に発刊した雑誌です。

この雑誌の表紙には芯がはいっていません。本文を綴じたものをひとまわり大きな紙でくるみ、端を折り込んだ形になっています。芯ははいっていませんが、表紙には手織の布や漆紙など、雑誌のなかで扱われている民藝の品の現物が用いられていて、本の主旨を伝えるものになっています。

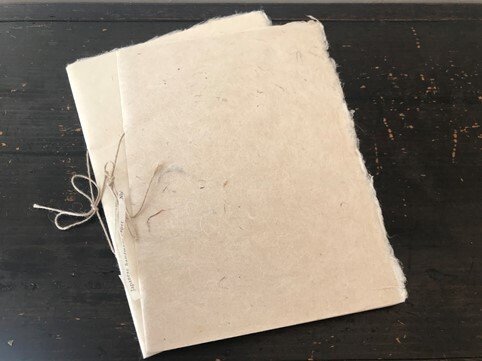

今回の通常版は、表紙に和紙を用い、これに似た形にしよう、と決まりました。

10 決まったこと/決まっていないこと

もろもろ話し合いが進み、以下のようなことが決まりました。

・作品数は100編または120編。

・1ページに1作品。

・扉や奥付などのページを考え、ページ数は合計112もしくは128ページ。

・本は文庫サイズ。

・本文はスミ1色。

・部数は1,000部、紙の取り方によっては800部、どちらもうち100部を特装版とする。

・追加の活字は、活版カードと同じ大栄活字社に依頼。

しかし、まだまだ細かいことは決まっていません。

まず、通常版の表紙はどんな紙を使うのか、です。手漉き和紙は決定ですが、一口に手漉き和紙と言っても、種類はいろいろあります。

耳付き和紙を使うのはどうか、という案も出ました。手漉き和紙では、端に薄くほやほやした部分ができます。書道用紙などでは端を切り落としてまっすぐに整えますが、耳付き和紙というのは、端を切り落とさず、この部分を残したものです。

手漉き和紙ならではのものですから、和紙らしさが出るのではないか、という考えでした。耳を本文よりはみ出す形にすると収納に困るので、表紙のサイズを小さくするなどの案も出ました。

一方『工藝』のように、端を折り込む形もいいね、という声もありました。「工藝」は天地(本の上と下の辺)と小口(本の縦の辺で綴じていない方)の三方を折り込んでいますが、天地は裁ち落とし、小口だけを長く残しておく「雁だれ表紙」という形式もあります。カバーをかけたような雰囲気になり、ふつうの表紙より洒落た仕上がりになりますし、丈夫にもなります。耳付き和紙を使って、雁だれの折り込んだ部分に耳がくるようにする、という方法もあります。

こちらはサンプルがないとイメージできない、ということで、先送りになりました。

次に製本の方法です。製本にもいろいろな種類があり、わたしも細かいことはまだよくわかっていません。そちらは追って、上島さんにお話をうかがいながら説明していくこととして、いまは大きく分けると「糸かがり」と「糊づけ」がある、と考えてください。

最初は、できればむかしながらの糸かがりが良いな、と考えていました。

しかし、ここで思わぬ問題が発生しました。紙の断裁です。

これもまたくわしくは追って説明していこうと思いますが、本を作るときは1ページずつ刷るわけではなく、大きな紙に何ページかを割り付けて、刷ったあとに断裁し、製本していきます。これにより印刷の回数も少なくてすみます。

図とは異なり、今回は1枚に8面割り付ける方法となりますが、糸かがりにするためには、このように、大きな紙に刷り、折って、断裁するという手順が必要になります。

折りや断裁は製本所の仕事です。しかし、和紙であるため、機械で折るのはむずかしいとのこと。今回はページ数も多く、折りを手作業でおこなうとなると、かなりの費用がかかってしまいます。

糊づけで製本するのであれば、折ってから断裁する必要がなくなるそうで、費用を考え、糸かがりにするのは特装版の100部のみ。通常版は糊づけで作ることになりました。

さらに「トンボ」がないことも問題でした。

トンボとは、断裁をおこなう際の目印です。

InDesignなどのDTPソフトを使えば、トンボを自動的に入れることができますので、いま本のレイアウトに携わっている人たちは、トンボがあることを当たり前に思っていると思います。しかし活版印刷では、トンボも活字のような物質として組み込まなければならないのです。

かつて活版印刷で本を作っていた印刷所にはトンボのようなものがあったのかもしれません。ですが、名刺や葉書など細かいものの印刷が専門だったつるぎ堂には、トンボを入れた経験がありません。

凸版でトンボ状のものを作成する案も出ましたが、活字と凸版を一度に刷ることはできないかもしれず、この件は引き続き考えるとして、持ち越しになりました。

そして、いちばん大きな問題は本文用紙でした。西島和紙工房には機械抄きの和紙を作る設備はなく、他社をあたるしかなかったのです。

大きな和紙製造会社では、各社それぞれに機械抄きの和紙を出しており、種類もいろいろです。どの会社の、どの紙を使うのか。わたしが持ってきた数社の紙見本をながめてみましたが、かなりの種類があり、選ぶための手がかりもなく、途方に暮れるばかり……。

こちらもやはり知っている業者の方に頼んだ方が良いのでは、という話になったところで、西島和紙工房の笠井さんから、岐阜県美濃市の丸重製紙企業組合の名前が出ました。美濃は「紙屋ふじさき記念館」シリーズの取材のため、わたしも行ったことがありましたし、そのとき丸重製紙企業組合の運営する紙の店にも立ち寄りました。

Washi-naryといって、和紙小物を販売するお店というよりは、和紙を活用するクリエイターのために材料としての和紙を紹介する、という目的の店で、手漉き、機械抄きともにすばらしい紙をたくさん目にしました。

あのお店なら、良い紙を紹介してくれるかもしれない。わたしもそう思いました。そこで、本文用紙は丸重製紙企業組合に用途を説明して、候補を出してもらうことに決まりました。

しかし、まだまだ決まっていないことが山積みです。

雲をつかむような話。形が見えてきたどころか、雲の全貌すらまだ見えていない状態で、一年間で本の形にすることができるのか、とへこたれそうになりました。本作りのプロである出版社、本の印刷に精通した印刷所なしに本を作るなんて無理なんじゃないか……。

とりあえずいま決まっている範囲で、活字代、印刷代、表紙用紙代、本文用紙代、製本代、それぞれの見積もりを出してもらう、ということで、初回打ち合わせは終了したのでした。

連載【10年かけて本づくりについて考えてみた】

毎月第2・4木曜日更新

ほしおさなえ

作家。1964年東京都生まれ。1995年「影をめくるとき」が群像新人文学賞小説部門優秀作に。

小説「活版印刷三日月堂」シリーズ(ポプラ文庫)、「菓子屋横丁月光荘」シリーズ(ハルキ文庫)、「紙屋ふじさき記念館」シリーズ(角川文庫)、『言葉の園のお菓子番』シリーズ(だいわ文庫)、『金継ぎの家 あたたかなしずくたち』(幻冬舎文庫)、『三ノ池植物園標本室(上・下)』(ちくま文庫)、『東京のぼる坂くだる坂』(筑摩書房)、児童書「ものだま探偵団」シリーズ(徳間書店)など。

Twitter:@hoshio_s